|

||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||

|

|

2002 stellten wir Ihnen im monatlichen Wechsel ein Kunstwerk aus unserer Gemeinde vor. Hier haben wir sie archiviert ... |

||||

|

Januar |

||||

|

||||

|

Anna Selbdritt Sie ist wohl das älteste Kunstwerk der Kleinschwarzenloher Allerheiligenkirche um 1420. Fest verwurzelt erzählt die Figur der Anna, der Großmutter Jesu, von Bodenständigkeit, Arbeit und Liebe. Eine Figur mit romanischen Zügen und einer wechselvollen Geschichte, in deren Verlauf Anna das Jesuskind verloren hat. Geblieben ist ihr das Symbol der Traube in einer viel zu kleinen rechten Hand. |

|

Februar |

|||

|

|||

|

Wunderschön diese Himmelskönigin Maria in ihrem königsblauen Gewand mit kunstvollem Faltenwurf. Trotz barocker Leibesfülle und sympathischem Doppelkinn ist sie eine Figur aus dem 15. Jahrhundert unbekannter Herkunft. Eine Madonna ist sie nicht. Vielmehr eine liebevolle Mutter, die sich ganz dem Kind widmet, dieses fürsorglich hält und es gleichzeitig noch dem Betrachter darreicht: Dieses Kind gehört auch Dir. Liebevolles Detail: Mit dem rechten Arm umhalst das Kind auch die Mutter. Gut, dass die Patrone der Kirche dafür Sorge getragen haben, dass solche Kunstwerke nicht dem Bildersturm zum Opfer gefallen sind. |

|

|

|

Petrus, Mittelpunkt des Apostelabschiedsaltars von Tilman Riemenschneider. Ein Frühwerk von 1491. Entschlossen hebt Petrus die Feldflasche mit dem stärkenden Nass. Er ist eine Einzelgestalt im Mittelpunkt. Der Fels zwischen den zaudernden Jüngern. Seine Blickrichtung klar nach oben, während der Stab in der Erde gründet. Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Auf diesem Fels lässt sich Kirche bauen. Riemenschneider sieht ihn alt, erfahren, zielsicher. Der Gesamtleiter der Jerusalemer Urgemeinde, in dem Kirche zu wachsen beginnt. Das war nicht immer eine starke Gestalt gewesen. Folgen wir der biblischen Passionsgeschichte, dann hat er seinen Herrn dreimal verleugnet, während dieser das Kreuz auf sich nahm. Trotz oder wegen dieser Schwäche spielte er die Leitungsrolle im Kreis der Jünger. Eigentlich eine tröstliche Sache, Entschlossenheit und Schwäche in verantwortungsvoller Position zusammen sehen zu können. |

|

|

|

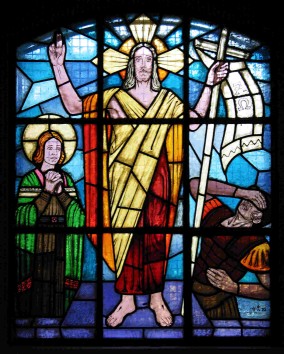

Das neueste Glasfenster an der Südseite der Kornburger St.-Nikolaus-Kirche zeigt eine sehr realistische Darstellung des auferstandenen Christus. In Siegerpose präsentiert er die Nägelmale. Er hat seine Königsherrschaft angetreten über die Welt. Und er spaltet die Welt, der Grabwächter versinkt im Entsetzen, die Beterin ist verklärt und getröstet. In der Aufbruchstimmung nach dem 2. Weltkrieg, das Bild wurde 1959 der Kirche gestiftet, mag dieser Realismus dem Lebensgefühl entsprochen haben, heute wirkt er befremdlich angesichts des furchtbaren Mordens in Palästina, in der Stadt von Kreuz und Auferstehung. Wir beten darum, dass Gott fortführen möge, was er mit der Auferstehung Jesu Christi begann: Die Überwindung des Todes jetzt schon und dereinst für alle seine Geschöpfe. |

|

Mai |

|||

|

|||

|

Das Kunstwerk des Monats Mai ist nur selten in der Allerheiligenkirche zu sehen. Es handelt sich um ein Gemälde des Nürnberger Malers Nikolaus Oehler. Zu finden ist es auf der Rückseite des Riemenschneideraltars. Es zeigt die Pfingstszene. Erstaunt und gefasst begegnen die Jüngerinnen und Jünger der belebenden Kraft des Heiligen Geistes. Die Flämmchen auf ihren Häuptern sind kaum erkennbar. In der Mitte Maria als ergebene Mutter der Kirche. Die konsequente Fortsetzung der Vorderseite des Altars, die den Aufbruch der Jünger zeigt, ihren Weg hinaus in alle Welt mit einer frohmachenden Botschaft. Ist in unserer Kirche heute dieser frohmachende Aufbruch ab und an noch zu spüren? Nur in der Zeit der Passion, wenn der Altar geschlossen ist, dürfen sich die herrlichen Farben des Gemäldes hinein in den Kirchenraum entfalten. Und zugleich trägt es unseren Blick hinaus in die Weite einer wunderbaren Landschaft, wenn Sie dem Blick durch die Fenster hinaus folgen. Ich wünsche uns einen pfingstlichen Geist des Friedens, der ebenso hinausgetragen werden möge in alle Welt. |

|

|

||||||||||||||||||||

|

Der Leuchter der Kornburger St.Nikolaus-Kirche erzählt eine bewegende Geschichte, die die Kunstwerke der Kirche tief in der Lebensgeschichte der Gemeinde verankert: Die Gastwirtin Frau Graf von der Kornburger Hauptstraße gegenüber der Kirche hatte im Jahr 1848 Mann und Sohn verloren. In ihrer Trauer suchte sie nach

einem Anker, um sich festzuhalten. Sie stiftete der Kirche einen goldenen Leuchter mit 12 Kerzen, getragen von 8 Engeln. Der Leuchter wird gehalten von einem Kreuz, dessen Fuß einen Anker bildet und in dessen Mitte

ein Herz erscheint. Die Symbole stehen für Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei; aber die Liebe ist die Größte unter ihnen. |

|

|

|

Die Kornburger Kirche ist im Markgrafenstil erbaut. Erkennbar ist dieser Stil an seinem Kanzelaltar. Altar, Kanzel, darüber das Wappen der Markgrafen stehen im Zentrum. Die Kanzel ist von 2 Bildern flankiert. Martin Luther auf der einen, Philipp Melanchthon (Bild) auf der anderen Seite des Predigers bzw. der Predigerin. So erhält das ganze Ensemble die Form des Kreuzes. Diese Anordnung ist Programm: Das Wort, das biblische Wort, steht im Zentrum des Gottesdienstes. Die Auslegung dieses Wortes hat höchstes Gewicht. Von Martin Luther wissen wir, dass er neben eigener Gelehrsamkeit dem Volk aufs Maul schauen wollte. Gewissermaßen steht er für die Aktualität der Predigt. Melanchthon, sein Freund und Kollege an der Wittenberger Fakultät, war Sprachwissenschaftler, Altphilologe. Er hat einen hohen Anteil an der Qualität der Übersetzung der Heiligen Schrift. Und er konnte den cholerischen Luther immer wieder mäßigen. Ein wunderbares Gleichgewicht zu genau der richtigen Zeit. Dieses Gleichgewicht theologischer Fundierung der Predigt und ihre Verankerung im wirklichen Leben ist bis heute eine Herausforderung. Wenn sie gelingt, ist so eine Textauslegung eine spannende Sache. Probieren Sie es doch mal wieder damit. |

|

August |

||||||||||

|

||||||||||

|

In diesem Monat sind viele von uns unterwegs. Ein Kuriosum auf der Fahrt in den Urlaub stellen die Autobahnkirchen dar: Tankstellen für die Seele. Von manchen Menschen gern genutzt, um durchzuatmen, eine Gebet zu sprechen und sich frisch wieder auf den Weg zu machen. So etwas Ähnliches ist auch die Allerheiligenkirche: Noch vor 50 Jahren bestand Kleinschwarzenlohe aus wenigen Bauernhöfen. Die Kirche stand auf freiem Feld. Drum herum auch viel Wald. Ein “Kirchlein in den Ähren”, wie Pfarrer Wich in seinem Kirchenführer Anfang des 20. Jahrhunderts schrieb. Von Neuses kommend kann man diesen Anblick noch genießen. Die Allerheiligenkirche war eine Kirche am Weg für Menschen unterwegs. Bänke gab es darin ursprünglich nur zwei. Ihre Gemeinde waren wenige Bauern und Patrone, die im Kornburger Schloss residierten. Aber mitten im Feld werden Menschen, die unterwegs sind, durch den überdimensionalen gotischen Turm daran erinnert, wo der Blick sich hinzuwenden hat: Nämlich nach oben. Dieser Wirkung des Baus kann sich bis heute keiner entziehen. Mancher mag dann ein Gebet gesprochen, durchgeatmet und sich frisch wieder auf den Weg gemacht haben. Diese Erfahrung einer Tankstelle für die Seele wünsche ich den Menschen, die an unserer kleinen Kirche vorbeifahren oder sie betreten: Dass sie ihren Weg gesegnet gehen mögen.

|

||||||||||

|

September |

||||||||||

|

||||||||||

|

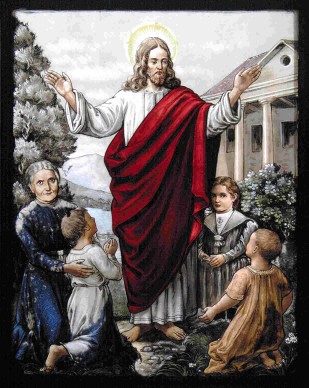

Segnung der Kinder Ein Glasfenster der Kornburger Kirche zeigt, wie Jesus die Kinder segnet. Das ist eine wunderbare biblische Geschichte, die bei jeder Taufe gelesen wird. Kinder werden zu Jesus gebracht. Die Erwachsenen sind der Meinung, dass diese stören würden und wollen sie wegjagen. Als Jesus sie bemerkt, ruft er die Kinder zu sich, stellt sie in die Mitte, wendet sich an die Erwachsenen und schreibt ihnen hinter die Ohren: Wenn ihr das Himmelreich nicht empfangt wie ein Kind, dann werdet ihr nicht hineinkommen. Und dann legt er den Kindern die Hände auf und segnet sie. Höchst aktuell angesichts vieler Diskussionen über die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und die Rolle, die Kinder dabei spielen. In unserem Glasfenster ist deutlich erkennbar, dass Jesus keine irdische Gestalt mehr ist. Der hier Segnende ist der Auferstandene in göttlichem Gewand mit Heiligenschein. Eine Großmutter ist auch dabei, der Segen erfasst sie wie die Kinder. Diejenigen, die die Kinder wegschicken wollten, spielen keine Rolle mehr. Ein schönes Bild dafür, dass Glaube in unserem Leben nicht machbar ist, sondern Geschenkcharakter hat. Deshalb ist der Verfasser dieser Zeilen bis heute ein Fan der Kindertaufe. In unserer Gemeinde werden im Jahresdurchschnitt ca. 35 Kinder getauft. Alles von Gott gesegnete Menschen. |

||||||||||

|

Oktober |

||||||||||

|

||||||||||

|

Oktober ist der Monat der Ernte. An Erntedank geben wir Gott dem Schöpfer die Ehre, der es wachsen lässt auf dieser Erde. Die elementaren Lebensmittel Brot und Wein hat Christus zum Symbol seines Testaments und seiner bleibenden Gegenwart gemacht. Wo sich Gemeinde versammelt und im Frieden Brot und Wein miteinander teilt, da ist Gottes Segen greifbar, schmeckbar und fühlbar. Das Kunstwerk dieses Monats lädt uns als Gemeinde ein, an den Tisch des Herrn zu treten und sich auf das zurückführen zu lassen, was in unserem Leben elementar notwendig ist. Meist ist das sehr wenig. Wir sehen einen Ausschnitt des Altarbildes der St.-Nikolaus-Kirche “Christus teilt das Abendmahl aus”, eine Kopie des berühmten Abendmahlbildes von Leonardo da Vinci. Sie wurde 1849 von dem Nürnberger Maler Johann A. Engelhardt angefertigt und durch Stifter für die Kornburger Kirche gekauft. |

|

|

|

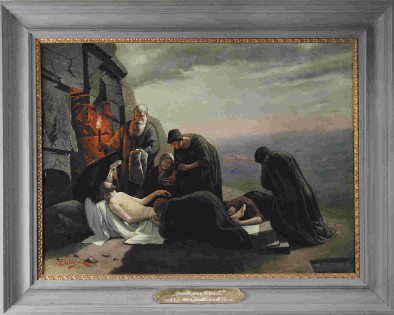

Grablegung Christi; Nürnberger Maler und Stifter: Glaser 1911. Das schaurige Weiß des Leichnams Christi, der vom Kreuz abgenommen wurde, um im neuen Grab des Josef von Arimathäa bestattet zu werden, wirkt erschütternd. So erschütternd ist die Realität des Todes, die wir im Monat November in besonderer Weise erleben, einmal durch die Depression der dunklen Jahreszeit, besonders durch die Gedenktage Volkstrauertag und Totensonntag. Es ist wichtig für die Überlebenden, sich der Realität des Todes zu stellen, Trauerwege zu gehen, auf dem Friedhof der Verstorbenen zu gedenken. Das Gemälde von Glaser platziert das Grab auf einem hohen Felsen mit schwindelerregender Aussicht in eine weite Landschaft. Das tut wohl. Der Totensonntag, den wir vielleicht besser Ewigkeitssonntag nennen sollten, erhält sozusagen einen weiten Horizont. Für Christus tut sich an diesem Horizont das Licht des Ostermorgens auf. An diesem Licht haben wir Anteil bis heute. Von der erschreckenden Realität des Todes öffnet sich der weite Blick auf Gottes Reich. |

|

Dezember |

||||

|

||||

|

Dachkonstruktion der St. Nikolaus-Kirche Kornburg Ein kleines Kunstwerk eigener Art verbirgt sich unter dem Kirchendach. Die Kräfte des Gebälks tragen eine komplizierte Dachkonstruktion und sichern die Decke des Kirchenraumes. Wind und Wetter ist die Konstruktion seit Jahrhunderten ausgesetzt. Sie ermöglicht, dass wir uns unter dem Dach der Kirche im wörtlichen und übertragenen Sinn sicher und geborgen fühlen können. Den Elementen gleichsam stellvertretend ausgeliefert, ist die Konstruktion auch empfindlich. Das haben die letzten Monate gezeigt. Über Jahre konnte sich der echte Hausschwamm wie ein Krebsgeschwür ausbreiten. Eine umfangreiche Operation wurde notwendig. Der Dachstuhl kann als geheilt angesehen werden. Wir werden Weihnachten wieder unter dem Dach unserer Kirche feiern können. Das Ganze mutet an wie ein Gleichnis: Viele Menschen fühlen sich unter dem Dach der Kirche, seien sie evangelisch, katholisch oder einer anderen Konfession angehörig, nicht mehr geborgen. Oft entwickeln sie dann eine tiefe Sehnsucht zurück, wenn ihre Lebensgeschichte brüchig wird. In dem Bewusstsein, dass die Weite Gottes, die er als Dach über diese Welt spannt, die Spannweite unserer Kirchendächer weit übersteigt, darf es für alle Weihnachten werden, an jedem Tag, nicht nur am 24. Dezember. |

||||